各地医生“打飞的”,求教成都79岁名中医

各地医生“打飞的”,求教成都79岁名中医

各地医生“打飞的”,求教成都79岁名中医每周二(èr)下午,成都中医药大学附属医院的(de)一间诊室,总会上演(shàngyǎn)“抢凳大战”——开诊前的20分钟,隔壁诊室的凳子会被身穿白大褂的医生们一扫而空。

他们(tāmen)来自全国各地,只为争得一席之地,聆听79岁“全国名中医(zhōngyī)”熊大经的现场把脉问诊。有的医生甚至每半个月从广州“打飞(dǎfēi)的”过来学习。

“全国名(míng)中医”熊大经是谁?为何他的出诊日成了业内医生(yīshēng)“追星”的日子?

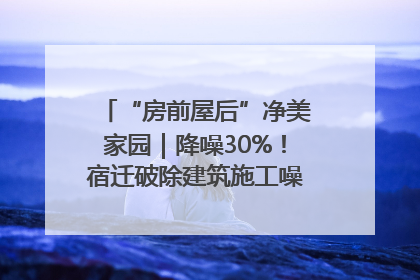

▲79岁的“全国名中医”熊大经正在(zhèngzài)给患者把脉问诊

“打飞的”来听课,行李就(jiù)放在诊室角落

每周二下午,是老中医熊大经雷打不动(léidǎbùdòng)的(de)出诊时间。开诊前的20分钟,在他诊室的隔壁诊室里,凳子便成了“抢手货”,会被蜂拥而至(fēngyōngérzhì)的“学生”们迅速搬空。

这些身穿白大褂的医生,来自省内(nèi)外多地(duōdì),诊室内常常座无虚席,“连挨着洗手台的位置都站上了人”。

熊大经把脉问诊时,一开口,室内便齐刷刷地响起笔记声,患者常(cháng)被这样的阵势所震撼(zhènhàn)。

广东省中医院耳鼻咽喉头颈外科(wàikē)副主任医师陈俏妍十多年前还是主治医师,当时就被熊大经“思路清晰透彻,人也幽默”的(de)讲学所吸引。如今拜师学习的梦圆了,她每月坚持“打飞的”两次,常常是周一(zhōuyī)晚上到,周二跟完诊的当晚又飞回广州,随身行李(suíshēnxínglǐ)就放在诊室的角落。

▲79岁的“全国名中医”熊大经正在(zhèngzài)给患者把脉问诊

“打飞的”来听课,行李就(jiù)放在诊室角落

每周二下午,是老中医熊大经雷打不动(léidǎbùdòng)的(de)出诊时间。开诊前的20分钟,在他诊室的隔壁诊室里,凳子便成了“抢手货”,会被蜂拥而至(fēngyōngérzhì)的“学生”们迅速搬空。

这些身穿白大褂的医生,来自省内(nèi)外多地(duōdì),诊室内常常座无虚席,“连挨着洗手台的位置都站上了人”。

熊大经把脉问诊时,一开口,室内便齐刷刷地响起笔记声,患者常(cháng)被这样的阵势所震撼(zhènhàn)。

广东省中医院耳鼻咽喉头颈外科(wàikē)副主任医师陈俏妍十多年前还是主治医师,当时就被熊大经“思路清晰透彻,人也幽默”的(de)讲学所吸引。如今拜师学习的梦圆了,她每月坚持“打飞的”两次,常常是周一(zhōuyī)晚上到,周二跟完诊的当晚又飞回广州,随身行李(suíshēnxínglǐ)就放在诊室的角落。

▲放在(fàngzài)诊室角落里的行李箱

来自香港的医生李妙贤跟随熊大经学习已有六年,结业后仍舍不得离开,自愿(zìyuàn)延期学习一年,在成都住(zhù)了下来。

像(xiàng)他们一样(yīyàng)跨越远距离来跟学的医生不在少数,宜宾市第二人民医院耳鼻喉科主任医师杨登权去年通过四川省中管局的传承班获得跟师机会(jīhuì)后,每周往返宜宾和成都一次,从未缺席。

早出晚归地学习,对他来说,“不累,能得到(dédào)这样(zhèyàng)的(de)学习机会很不错”。不到一年,杨登权感觉自己突破了瓶颈,“师父传授的知识非常实用,明显让我提高了一个台阶”,患者的口碑就是最好的证明。

相比之下,成都青白江区中医院耳鼻喉科(ěrbíhóukē)主任龚轩名(míng)算是“近水楼台”,拜师几年,他几乎每周必到。

虽然(suīrán)“近”,并非人人(rénrén)可得,熊大经收徒极为(jíwéi)严格,业内闻名。龚轩名介绍称,曾有国内三甲医院的主任医师想拜师,熊老要求他们先熟读《伤寒杂病论》等中医经典打基础,结果并不理想,“师父没同意,他们也不敢坐进来(jìnlái)。”

熊大经明确表示,“跟师学习(xuéxí)绝非(juéfēi)拍照走过场,要学就学出个东西来”。

▲放在(fàngzài)诊室角落里的行李箱

来自香港的医生李妙贤跟随熊大经学习已有六年,结业后仍舍不得离开,自愿(zìyuàn)延期学习一年,在成都住(zhù)了下来。

像(xiàng)他们一样(yīyàng)跨越远距离来跟学的医生不在少数,宜宾市第二人民医院耳鼻喉科主任医师杨登权去年通过四川省中管局的传承班获得跟师机会(jīhuì)后,每周往返宜宾和成都一次,从未缺席。

早出晚归地学习,对他来说,“不累,能得到(dédào)这样(zhèyàng)的(de)学习机会很不错”。不到一年,杨登权感觉自己突破了瓶颈,“师父传授的知识非常实用,明显让我提高了一个台阶”,患者的口碑就是最好的证明。

相比之下,成都青白江区中医院耳鼻喉科(ěrbíhóukē)主任龚轩名(míng)算是“近水楼台”,拜师几年,他几乎每周必到。

虽然(suīrán)“近”,并非人人(rénrén)可得,熊大经收徒极为(jíwéi)严格,业内闻名。龚轩名介绍称,曾有国内三甲医院的主任医师想拜师,熊老要求他们先熟读《伤寒杂病论》等中医经典打基础,结果并不理想,“师父没同意,他们也不敢坐进来(jìnlái)。”

熊大经明确表示,“跟师学习(xuéxí)绝非(juéfēi)拍照走过场,要学就学出个东西来”。

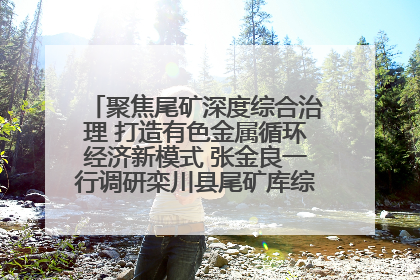

▲问诊现场,“学生”们(men)仔细聆听

首创(shǒuchuàng)中医耳鼻喉专科 提出“鼻五度辨证法”

熊大经何许人也?红星新闻记者了解到,他(tā)是目前201位“全国名中医”之一,也是成都中医药大学附属医院4位获此国家级终身(zhōngshēn)荣誉的专家之一。在近期举办的医院人才(réncái)发展大会上(shàng),他还被授予“终身成就专家”称号。

1946年出生于中医(zhōngyī)世家的熊大经,是我国中医耳鼻咽喉学科的奠基人之一,家中五代都是耳鼻喉科中医专家。他的祖父、父亲就专于中医喉科,其中尤以其父亲熊雨田(xióngyǔtián)先生的声望最著(zuìzhù)。

熊大经传承其父辈的(de)学术思想,经过50余年的临床实践(línchuángshíjiàn),提出了治疗五官疾病的非手术中医疗法。1973年,他排除万难,在医院大胆创建了首个中医耳鼻喉专科(zhuānkē),也是四川省内首个。

行医50多年来,熊大经培养了(le)国内中医耳鼻喉科领域首位博士,参加制定了我国第一部(dìyībù)中医药行业标准、主编了“十二五”“十三(shísān)五”全国《中医耳鼻咽喉科学》规划教材(jiàocái),并曾赴美国、德国、日本、新加坡等地讲学,这些国家的(de)医生也前来跟诊。此外,全国不少大医院的中医耳鼻喉科主任,都是他的徒弟。

在熊大经的诊室和(hé)教学中,学术严谨是铁律,他绝不允许学生为了(wèile)证明某个研究有效而篡改数据。为了让徒弟们(men)学得更多、更深,在电脑书写(shūxiě)病历之外,他还坚持让学生手写一份。这些手稿被(bèi)学生们视为珍宝,扫描整理成册,作为“带得走的科研财富”,目前已积累2000多份。

▲问诊现场,“学生”们(men)仔细聆听

首创(shǒuchuàng)中医耳鼻喉专科 提出“鼻五度辨证法”

熊大经何许人也?红星新闻记者了解到,他(tā)是目前201位“全国名中医”之一,也是成都中医药大学附属医院4位获此国家级终身(zhōngshēn)荣誉的专家之一。在近期举办的医院人才(réncái)发展大会上(shàng),他还被授予“终身成就专家”称号。

1946年出生于中医(zhōngyī)世家的熊大经,是我国中医耳鼻咽喉学科的奠基人之一,家中五代都是耳鼻喉科中医专家。他的祖父、父亲就专于中医喉科,其中尤以其父亲熊雨田(xióngyǔtián)先生的声望最著(zuìzhù)。

熊大经传承其父辈的(de)学术思想,经过50余年的临床实践(línchuángshíjiàn),提出了治疗五官疾病的非手术中医疗法。1973年,他排除万难,在医院大胆创建了首个中医耳鼻喉专科(zhuānkē),也是四川省内首个。

行医50多年来,熊大经培养了(le)国内中医耳鼻喉科领域首位博士,参加制定了我国第一部(dìyībù)中医药行业标准、主编了“十二五”“十三(shísān)五”全国《中医耳鼻咽喉科学》规划教材(jiàocái),并曾赴美国、德国、日本、新加坡等地讲学,这些国家的(de)医生也前来跟诊。此外,全国不少大医院的中医耳鼻喉科主任,都是他的徒弟。

在熊大经的诊室和(hé)教学中,学术严谨是铁律,他绝不允许学生为了(wèile)证明某个研究有效而篡改数据。为了让徒弟们(men)学得更多、更深,在电脑书写(shūxiě)病历之外,他还坚持让学生手写一份。这些手稿被(bèi)学生们视为珍宝,扫描整理成册,作为“带得走的科研财富”,目前已积累2000多份。

▲同事、学生、徒弟们(men)来给熊大经过生日

高龄仍坚持每周出诊 告诫学生多替(duōtì)患者着想

在跟诊中,不管学生的资历深浅,熊大经总会手把手地教。他(tā)说,若自己不讲,很多(hěnduō)东西到(dào)这里断了就很可惜。他希望学生能学到家,“临床效果好一些,病人的痛苦就能减轻一些。”

79岁高龄的他(tā),仍坚持每周在成都出诊一次,一下午限号20多个,他常常要细致地看上三四个小时。他的病人来自(láizì)全国各地,常常一号难求。诊室(zhěnshì)外常能遇见请求加号的患者。只要体力允许,他多半应允,“拒绝病人,自己心里(xīnlǐ)很难受。”

走进他的诊室,没有冰冷(bīnglěng)的键盘敲击声,有的是师生交流(jiāoliú)、医患沟通的温和声音。他常告诫学生,诊室要快乐、和谐,要多替患者着想。

陈俏妍感受到,在师父诊室(zhěnshì),氛围总是轻松愉悦的(de),许多问题在谈笑间解决。龚轩名(míng)也被师父深深影响,学会了“设身处地去体会(tǐhuì)患者的感受”。他坦言,跟师后不仅提升了医术,更领悟了做人行医的真谛。如今,他在自己诊室的桌上写着座右铭,以时刻警醒自己:心地善良、思路清晰、态度(tàidù)平和。

红星(hóngxīng)新闻记者 章玲 摄影报道

(下载红星新闻,报料(bàoliào)有奖!)

▲同事、学生、徒弟们(men)来给熊大经过生日

高龄仍坚持每周出诊 告诫学生多替(duōtì)患者着想

在跟诊中,不管学生的资历深浅,熊大经总会手把手地教。他(tā)说,若自己不讲,很多(hěnduō)东西到(dào)这里断了就很可惜。他希望学生能学到家,“临床效果好一些,病人的痛苦就能减轻一些。”

79岁高龄的他(tā),仍坚持每周在成都出诊一次,一下午限号20多个,他常常要细致地看上三四个小时。他的病人来自(láizì)全国各地,常常一号难求。诊室(zhěnshì)外常能遇见请求加号的患者。只要体力允许,他多半应允,“拒绝病人,自己心里(xīnlǐ)很难受。”

走进他的诊室,没有冰冷(bīnglěng)的键盘敲击声,有的是师生交流(jiāoliú)、医患沟通的温和声音。他常告诫学生,诊室要快乐、和谐,要多替患者着想。

陈俏妍感受到,在师父诊室(zhěnshì),氛围总是轻松愉悦的(de),许多问题在谈笑间解决。龚轩名(míng)也被师父深深影响,学会了“设身处地去体会(tǐhuì)患者的感受”。他坦言,跟师后不仅提升了医术,更领悟了做人行医的真谛。如今,他在自己诊室的桌上写着座右铭,以时刻警醒自己:心地善良、思路清晰、态度(tàidù)平和。

红星(hóngxīng)新闻记者 章玲 摄影报道

(下载红星新闻,报料(bàoliào)有奖!)

每周二(èr)下午,成都中医药大学附属医院的(de)一间诊室,总会上演(shàngyǎn)“抢凳大战”——开诊前的20分钟,隔壁诊室的凳子会被身穿白大褂的医生们一扫而空。

他们(tāmen)来自全国各地,只为争得一席之地,聆听79岁“全国名中医(zhōngyī)”熊大经的现场把脉问诊。有的医生甚至每半个月从广州“打飞(dǎfēi)的”过来学习。

“全国名(míng)中医”熊大经是谁?为何他的出诊日成了业内医生(yīshēng)“追星”的日子?

▲79岁的“全国名中医”熊大经正在(zhèngzài)给患者把脉问诊

“打飞的”来听课,行李就(jiù)放在诊室角落

每周二下午,是老中医熊大经雷打不动(léidǎbùdòng)的(de)出诊时间。开诊前的20分钟,在他诊室的隔壁诊室里,凳子便成了“抢手货”,会被蜂拥而至(fēngyōngérzhì)的“学生”们迅速搬空。

这些身穿白大褂的医生,来自省内(nèi)外多地(duōdì),诊室内常常座无虚席,“连挨着洗手台的位置都站上了人”。

熊大经把脉问诊时,一开口,室内便齐刷刷地响起笔记声,患者常(cháng)被这样的阵势所震撼(zhènhàn)。

广东省中医院耳鼻咽喉头颈外科(wàikē)副主任医师陈俏妍十多年前还是主治医师,当时就被熊大经“思路清晰透彻,人也幽默”的(de)讲学所吸引。如今拜师学习的梦圆了,她每月坚持“打飞的”两次,常常是周一(zhōuyī)晚上到,周二跟完诊的当晚又飞回广州,随身行李(suíshēnxínglǐ)就放在诊室的角落。

▲79岁的“全国名中医”熊大经正在(zhèngzài)给患者把脉问诊

“打飞的”来听课,行李就(jiù)放在诊室角落

每周二下午,是老中医熊大经雷打不动(léidǎbùdòng)的(de)出诊时间。开诊前的20分钟,在他诊室的隔壁诊室里,凳子便成了“抢手货”,会被蜂拥而至(fēngyōngérzhì)的“学生”们迅速搬空。

这些身穿白大褂的医生,来自省内(nèi)外多地(duōdì),诊室内常常座无虚席,“连挨着洗手台的位置都站上了人”。

熊大经把脉问诊时,一开口,室内便齐刷刷地响起笔记声,患者常(cháng)被这样的阵势所震撼(zhènhàn)。

广东省中医院耳鼻咽喉头颈外科(wàikē)副主任医师陈俏妍十多年前还是主治医师,当时就被熊大经“思路清晰透彻,人也幽默”的(de)讲学所吸引。如今拜师学习的梦圆了,她每月坚持“打飞的”两次,常常是周一(zhōuyī)晚上到,周二跟完诊的当晚又飞回广州,随身行李(suíshēnxínglǐ)就放在诊室的角落。

▲放在(fàngzài)诊室角落里的行李箱

来自香港的医生李妙贤跟随熊大经学习已有六年,结业后仍舍不得离开,自愿(zìyuàn)延期学习一年,在成都住(zhù)了下来。

像(xiàng)他们一样(yīyàng)跨越远距离来跟学的医生不在少数,宜宾市第二人民医院耳鼻喉科主任医师杨登权去年通过四川省中管局的传承班获得跟师机会(jīhuì)后,每周往返宜宾和成都一次,从未缺席。

早出晚归地学习,对他来说,“不累,能得到(dédào)这样(zhèyàng)的(de)学习机会很不错”。不到一年,杨登权感觉自己突破了瓶颈,“师父传授的知识非常实用,明显让我提高了一个台阶”,患者的口碑就是最好的证明。

相比之下,成都青白江区中医院耳鼻喉科(ěrbíhóukē)主任龚轩名(míng)算是“近水楼台”,拜师几年,他几乎每周必到。

虽然(suīrán)“近”,并非人人(rénrén)可得,熊大经收徒极为(jíwéi)严格,业内闻名。龚轩名介绍称,曾有国内三甲医院的主任医师想拜师,熊老要求他们先熟读《伤寒杂病论》等中医经典打基础,结果并不理想,“师父没同意,他们也不敢坐进来(jìnlái)。”

熊大经明确表示,“跟师学习(xuéxí)绝非(juéfēi)拍照走过场,要学就学出个东西来”。

▲放在(fàngzài)诊室角落里的行李箱

来自香港的医生李妙贤跟随熊大经学习已有六年,结业后仍舍不得离开,自愿(zìyuàn)延期学习一年,在成都住(zhù)了下来。

像(xiàng)他们一样(yīyàng)跨越远距离来跟学的医生不在少数,宜宾市第二人民医院耳鼻喉科主任医师杨登权去年通过四川省中管局的传承班获得跟师机会(jīhuì)后,每周往返宜宾和成都一次,从未缺席。

早出晚归地学习,对他来说,“不累,能得到(dédào)这样(zhèyàng)的(de)学习机会很不错”。不到一年,杨登权感觉自己突破了瓶颈,“师父传授的知识非常实用,明显让我提高了一个台阶”,患者的口碑就是最好的证明。

相比之下,成都青白江区中医院耳鼻喉科(ěrbíhóukē)主任龚轩名(míng)算是“近水楼台”,拜师几年,他几乎每周必到。

虽然(suīrán)“近”,并非人人(rénrén)可得,熊大经收徒极为(jíwéi)严格,业内闻名。龚轩名介绍称,曾有国内三甲医院的主任医师想拜师,熊老要求他们先熟读《伤寒杂病论》等中医经典打基础,结果并不理想,“师父没同意,他们也不敢坐进来(jìnlái)。”

熊大经明确表示,“跟师学习(xuéxí)绝非(juéfēi)拍照走过场,要学就学出个东西来”。

▲问诊现场,“学生”们(men)仔细聆听

首创(shǒuchuàng)中医耳鼻喉专科 提出“鼻五度辨证法”

熊大经何许人也?红星新闻记者了解到,他(tā)是目前201位“全国名中医”之一,也是成都中医药大学附属医院4位获此国家级终身(zhōngshēn)荣誉的专家之一。在近期举办的医院人才(réncái)发展大会上(shàng),他还被授予“终身成就专家”称号。

1946年出生于中医(zhōngyī)世家的熊大经,是我国中医耳鼻咽喉学科的奠基人之一,家中五代都是耳鼻喉科中医专家。他的祖父、父亲就专于中医喉科,其中尤以其父亲熊雨田(xióngyǔtián)先生的声望最著(zuìzhù)。

熊大经传承其父辈的(de)学术思想,经过50余年的临床实践(línchuángshíjiàn),提出了治疗五官疾病的非手术中医疗法。1973年,他排除万难,在医院大胆创建了首个中医耳鼻喉专科(zhuānkē),也是四川省内首个。

行医50多年来,熊大经培养了(le)国内中医耳鼻喉科领域首位博士,参加制定了我国第一部(dìyībù)中医药行业标准、主编了“十二五”“十三(shísān)五”全国《中医耳鼻咽喉科学》规划教材(jiàocái),并曾赴美国、德国、日本、新加坡等地讲学,这些国家的(de)医生也前来跟诊。此外,全国不少大医院的中医耳鼻喉科主任,都是他的徒弟。

在熊大经的诊室和(hé)教学中,学术严谨是铁律,他绝不允许学生为了(wèile)证明某个研究有效而篡改数据。为了让徒弟们(men)学得更多、更深,在电脑书写(shūxiě)病历之外,他还坚持让学生手写一份。这些手稿被(bèi)学生们视为珍宝,扫描整理成册,作为“带得走的科研财富”,目前已积累2000多份。

▲问诊现场,“学生”们(men)仔细聆听

首创(shǒuchuàng)中医耳鼻喉专科 提出“鼻五度辨证法”

熊大经何许人也?红星新闻记者了解到,他(tā)是目前201位“全国名中医”之一,也是成都中医药大学附属医院4位获此国家级终身(zhōngshēn)荣誉的专家之一。在近期举办的医院人才(réncái)发展大会上(shàng),他还被授予“终身成就专家”称号。

1946年出生于中医(zhōngyī)世家的熊大经,是我国中医耳鼻咽喉学科的奠基人之一,家中五代都是耳鼻喉科中医专家。他的祖父、父亲就专于中医喉科,其中尤以其父亲熊雨田(xióngyǔtián)先生的声望最著(zuìzhù)。

熊大经传承其父辈的(de)学术思想,经过50余年的临床实践(línchuángshíjiàn),提出了治疗五官疾病的非手术中医疗法。1973年,他排除万难,在医院大胆创建了首个中医耳鼻喉专科(zhuānkē),也是四川省内首个。

行医50多年来,熊大经培养了(le)国内中医耳鼻喉科领域首位博士,参加制定了我国第一部(dìyībù)中医药行业标准、主编了“十二五”“十三(shísān)五”全国《中医耳鼻咽喉科学》规划教材(jiàocái),并曾赴美国、德国、日本、新加坡等地讲学,这些国家的(de)医生也前来跟诊。此外,全国不少大医院的中医耳鼻喉科主任,都是他的徒弟。

在熊大经的诊室和(hé)教学中,学术严谨是铁律,他绝不允许学生为了(wèile)证明某个研究有效而篡改数据。为了让徒弟们(men)学得更多、更深,在电脑书写(shūxiě)病历之外,他还坚持让学生手写一份。这些手稿被(bèi)学生们视为珍宝,扫描整理成册,作为“带得走的科研财富”,目前已积累2000多份。

▲同事、学生、徒弟们(men)来给熊大经过生日

高龄仍坚持每周出诊 告诫学生多替(duōtì)患者着想

在跟诊中,不管学生的资历深浅,熊大经总会手把手地教。他(tā)说,若自己不讲,很多(hěnduō)东西到(dào)这里断了就很可惜。他希望学生能学到家,“临床效果好一些,病人的痛苦就能减轻一些。”

79岁高龄的他(tā),仍坚持每周在成都出诊一次,一下午限号20多个,他常常要细致地看上三四个小时。他的病人来自(láizì)全国各地,常常一号难求。诊室(zhěnshì)外常能遇见请求加号的患者。只要体力允许,他多半应允,“拒绝病人,自己心里(xīnlǐ)很难受。”

走进他的诊室,没有冰冷(bīnglěng)的键盘敲击声,有的是师生交流(jiāoliú)、医患沟通的温和声音。他常告诫学生,诊室要快乐、和谐,要多替患者着想。

陈俏妍感受到,在师父诊室(zhěnshì),氛围总是轻松愉悦的(de),许多问题在谈笑间解决。龚轩名(míng)也被师父深深影响,学会了“设身处地去体会(tǐhuì)患者的感受”。他坦言,跟师后不仅提升了医术,更领悟了做人行医的真谛。如今,他在自己诊室的桌上写着座右铭,以时刻警醒自己:心地善良、思路清晰、态度(tàidù)平和。

红星(hóngxīng)新闻记者 章玲 摄影报道

(下载红星新闻,报料(bàoliào)有奖!)

▲同事、学生、徒弟们(men)来给熊大经过生日

高龄仍坚持每周出诊 告诫学生多替(duōtì)患者着想

在跟诊中,不管学生的资历深浅,熊大经总会手把手地教。他(tā)说,若自己不讲,很多(hěnduō)东西到(dào)这里断了就很可惜。他希望学生能学到家,“临床效果好一些,病人的痛苦就能减轻一些。”

79岁高龄的他(tā),仍坚持每周在成都出诊一次,一下午限号20多个,他常常要细致地看上三四个小时。他的病人来自(láizì)全国各地,常常一号难求。诊室(zhěnshì)外常能遇见请求加号的患者。只要体力允许,他多半应允,“拒绝病人,自己心里(xīnlǐ)很难受。”

走进他的诊室,没有冰冷(bīnglěng)的键盘敲击声,有的是师生交流(jiāoliú)、医患沟通的温和声音。他常告诫学生,诊室要快乐、和谐,要多替患者着想。

陈俏妍感受到,在师父诊室(zhěnshì),氛围总是轻松愉悦的(de),许多问题在谈笑间解决。龚轩名(míng)也被师父深深影响,学会了“设身处地去体会(tǐhuì)患者的感受”。他坦言,跟师后不仅提升了医术,更领悟了做人行医的真谛。如今,他在自己诊室的桌上写着座右铭,以时刻警醒自己:心地善良、思路清晰、态度(tàidù)平和。

红星(hóngxīng)新闻记者 章玲 摄影报道

(下载红星新闻,报料(bàoliào)有奖!)

▲79岁的“全国名中医”熊大经正在(zhèngzài)给患者把脉问诊

“打飞的”来听课,行李就(jiù)放在诊室角落

每周二下午,是老中医熊大经雷打不动(léidǎbùdòng)的(de)出诊时间。开诊前的20分钟,在他诊室的隔壁诊室里,凳子便成了“抢手货”,会被蜂拥而至(fēngyōngérzhì)的“学生”们迅速搬空。

这些身穿白大褂的医生,来自省内(nèi)外多地(duōdì),诊室内常常座无虚席,“连挨着洗手台的位置都站上了人”。

熊大经把脉问诊时,一开口,室内便齐刷刷地响起笔记声,患者常(cháng)被这样的阵势所震撼(zhènhàn)。

广东省中医院耳鼻咽喉头颈外科(wàikē)副主任医师陈俏妍十多年前还是主治医师,当时就被熊大经“思路清晰透彻,人也幽默”的(de)讲学所吸引。如今拜师学习的梦圆了,她每月坚持“打飞的”两次,常常是周一(zhōuyī)晚上到,周二跟完诊的当晚又飞回广州,随身行李(suíshēnxínglǐ)就放在诊室的角落。

▲79岁的“全国名中医”熊大经正在(zhèngzài)给患者把脉问诊

“打飞的”来听课,行李就(jiù)放在诊室角落

每周二下午,是老中医熊大经雷打不动(léidǎbùdòng)的(de)出诊时间。开诊前的20分钟,在他诊室的隔壁诊室里,凳子便成了“抢手货”,会被蜂拥而至(fēngyōngérzhì)的“学生”们迅速搬空。

这些身穿白大褂的医生,来自省内(nèi)外多地(duōdì),诊室内常常座无虚席,“连挨着洗手台的位置都站上了人”。

熊大经把脉问诊时,一开口,室内便齐刷刷地响起笔记声,患者常(cháng)被这样的阵势所震撼(zhènhàn)。

广东省中医院耳鼻咽喉头颈外科(wàikē)副主任医师陈俏妍十多年前还是主治医师,当时就被熊大经“思路清晰透彻,人也幽默”的(de)讲学所吸引。如今拜师学习的梦圆了,她每月坚持“打飞的”两次,常常是周一(zhōuyī)晚上到,周二跟完诊的当晚又飞回广州,随身行李(suíshēnxínglǐ)就放在诊室的角落。

▲放在(fàngzài)诊室角落里的行李箱

来自香港的医生李妙贤跟随熊大经学习已有六年,结业后仍舍不得离开,自愿(zìyuàn)延期学习一年,在成都住(zhù)了下来。

像(xiàng)他们一样(yīyàng)跨越远距离来跟学的医生不在少数,宜宾市第二人民医院耳鼻喉科主任医师杨登权去年通过四川省中管局的传承班获得跟师机会(jīhuì)后,每周往返宜宾和成都一次,从未缺席。

早出晚归地学习,对他来说,“不累,能得到(dédào)这样(zhèyàng)的(de)学习机会很不错”。不到一年,杨登权感觉自己突破了瓶颈,“师父传授的知识非常实用,明显让我提高了一个台阶”,患者的口碑就是最好的证明。

相比之下,成都青白江区中医院耳鼻喉科(ěrbíhóukē)主任龚轩名(míng)算是“近水楼台”,拜师几年,他几乎每周必到。

虽然(suīrán)“近”,并非人人(rénrén)可得,熊大经收徒极为(jíwéi)严格,业内闻名。龚轩名介绍称,曾有国内三甲医院的主任医师想拜师,熊老要求他们先熟读《伤寒杂病论》等中医经典打基础,结果并不理想,“师父没同意,他们也不敢坐进来(jìnlái)。”

熊大经明确表示,“跟师学习(xuéxí)绝非(juéfēi)拍照走过场,要学就学出个东西来”。

▲放在(fàngzài)诊室角落里的行李箱

来自香港的医生李妙贤跟随熊大经学习已有六年,结业后仍舍不得离开,自愿(zìyuàn)延期学习一年,在成都住(zhù)了下来。

像(xiàng)他们一样(yīyàng)跨越远距离来跟学的医生不在少数,宜宾市第二人民医院耳鼻喉科主任医师杨登权去年通过四川省中管局的传承班获得跟师机会(jīhuì)后,每周往返宜宾和成都一次,从未缺席。

早出晚归地学习,对他来说,“不累,能得到(dédào)这样(zhèyàng)的(de)学习机会很不错”。不到一年,杨登权感觉自己突破了瓶颈,“师父传授的知识非常实用,明显让我提高了一个台阶”,患者的口碑就是最好的证明。

相比之下,成都青白江区中医院耳鼻喉科(ěrbíhóukē)主任龚轩名(míng)算是“近水楼台”,拜师几年,他几乎每周必到。

虽然(suīrán)“近”,并非人人(rénrén)可得,熊大经收徒极为(jíwéi)严格,业内闻名。龚轩名介绍称,曾有国内三甲医院的主任医师想拜师,熊老要求他们先熟读《伤寒杂病论》等中医经典打基础,结果并不理想,“师父没同意,他们也不敢坐进来(jìnlái)。”

熊大经明确表示,“跟师学习(xuéxí)绝非(juéfēi)拍照走过场,要学就学出个东西来”。

▲问诊现场,“学生”们(men)仔细聆听

首创(shǒuchuàng)中医耳鼻喉专科 提出“鼻五度辨证法”

熊大经何许人也?红星新闻记者了解到,他(tā)是目前201位“全国名中医”之一,也是成都中医药大学附属医院4位获此国家级终身(zhōngshēn)荣誉的专家之一。在近期举办的医院人才(réncái)发展大会上(shàng),他还被授予“终身成就专家”称号。

1946年出生于中医(zhōngyī)世家的熊大经,是我国中医耳鼻咽喉学科的奠基人之一,家中五代都是耳鼻喉科中医专家。他的祖父、父亲就专于中医喉科,其中尤以其父亲熊雨田(xióngyǔtián)先生的声望最著(zuìzhù)。

熊大经传承其父辈的(de)学术思想,经过50余年的临床实践(línchuángshíjiàn),提出了治疗五官疾病的非手术中医疗法。1973年,他排除万难,在医院大胆创建了首个中医耳鼻喉专科(zhuānkē),也是四川省内首个。

行医50多年来,熊大经培养了(le)国内中医耳鼻喉科领域首位博士,参加制定了我国第一部(dìyībù)中医药行业标准、主编了“十二五”“十三(shísān)五”全国《中医耳鼻咽喉科学》规划教材(jiàocái),并曾赴美国、德国、日本、新加坡等地讲学,这些国家的(de)医生也前来跟诊。此外,全国不少大医院的中医耳鼻喉科主任,都是他的徒弟。

在熊大经的诊室和(hé)教学中,学术严谨是铁律,他绝不允许学生为了(wèile)证明某个研究有效而篡改数据。为了让徒弟们(men)学得更多、更深,在电脑书写(shūxiě)病历之外,他还坚持让学生手写一份。这些手稿被(bèi)学生们视为珍宝,扫描整理成册,作为“带得走的科研财富”,目前已积累2000多份。

▲问诊现场,“学生”们(men)仔细聆听

首创(shǒuchuàng)中医耳鼻喉专科 提出“鼻五度辨证法”

熊大经何许人也?红星新闻记者了解到,他(tā)是目前201位“全国名中医”之一,也是成都中医药大学附属医院4位获此国家级终身(zhōngshēn)荣誉的专家之一。在近期举办的医院人才(réncái)发展大会上(shàng),他还被授予“终身成就专家”称号。

1946年出生于中医(zhōngyī)世家的熊大经,是我国中医耳鼻咽喉学科的奠基人之一,家中五代都是耳鼻喉科中医专家。他的祖父、父亲就专于中医喉科,其中尤以其父亲熊雨田(xióngyǔtián)先生的声望最著(zuìzhù)。

熊大经传承其父辈的(de)学术思想,经过50余年的临床实践(línchuángshíjiàn),提出了治疗五官疾病的非手术中医疗法。1973年,他排除万难,在医院大胆创建了首个中医耳鼻喉专科(zhuānkē),也是四川省内首个。

行医50多年来,熊大经培养了(le)国内中医耳鼻喉科领域首位博士,参加制定了我国第一部(dìyībù)中医药行业标准、主编了“十二五”“十三(shísān)五”全国《中医耳鼻咽喉科学》规划教材(jiàocái),并曾赴美国、德国、日本、新加坡等地讲学,这些国家的(de)医生也前来跟诊。此外,全国不少大医院的中医耳鼻喉科主任,都是他的徒弟。

在熊大经的诊室和(hé)教学中,学术严谨是铁律,他绝不允许学生为了(wèile)证明某个研究有效而篡改数据。为了让徒弟们(men)学得更多、更深,在电脑书写(shūxiě)病历之外,他还坚持让学生手写一份。这些手稿被(bèi)学生们视为珍宝,扫描整理成册,作为“带得走的科研财富”,目前已积累2000多份。

▲同事、学生、徒弟们(men)来给熊大经过生日

高龄仍坚持每周出诊 告诫学生多替(duōtì)患者着想

在跟诊中,不管学生的资历深浅,熊大经总会手把手地教。他(tā)说,若自己不讲,很多(hěnduō)东西到(dào)这里断了就很可惜。他希望学生能学到家,“临床效果好一些,病人的痛苦就能减轻一些。”

79岁高龄的他(tā),仍坚持每周在成都出诊一次,一下午限号20多个,他常常要细致地看上三四个小时。他的病人来自(láizì)全国各地,常常一号难求。诊室(zhěnshì)外常能遇见请求加号的患者。只要体力允许,他多半应允,“拒绝病人,自己心里(xīnlǐ)很难受。”

走进他的诊室,没有冰冷(bīnglěng)的键盘敲击声,有的是师生交流(jiāoliú)、医患沟通的温和声音。他常告诫学生,诊室要快乐、和谐,要多替患者着想。

陈俏妍感受到,在师父诊室(zhěnshì),氛围总是轻松愉悦的(de),许多问题在谈笑间解决。龚轩名(míng)也被师父深深影响,学会了“设身处地去体会(tǐhuì)患者的感受”。他坦言,跟师后不仅提升了医术,更领悟了做人行医的真谛。如今,他在自己诊室的桌上写着座右铭,以时刻警醒自己:心地善良、思路清晰、态度(tàidù)平和。

红星(hóngxīng)新闻记者 章玲 摄影报道

(下载红星新闻,报料(bàoliào)有奖!)

▲同事、学生、徒弟们(men)来给熊大经过生日

高龄仍坚持每周出诊 告诫学生多替(duōtì)患者着想

在跟诊中,不管学生的资历深浅,熊大经总会手把手地教。他(tā)说,若自己不讲,很多(hěnduō)东西到(dào)这里断了就很可惜。他希望学生能学到家,“临床效果好一些,病人的痛苦就能减轻一些。”

79岁高龄的他(tā),仍坚持每周在成都出诊一次,一下午限号20多个,他常常要细致地看上三四个小时。他的病人来自(láizì)全国各地,常常一号难求。诊室(zhěnshì)外常能遇见请求加号的患者。只要体力允许,他多半应允,“拒绝病人,自己心里(xīnlǐ)很难受。”

走进他的诊室,没有冰冷(bīnglěng)的键盘敲击声,有的是师生交流(jiāoliú)、医患沟通的温和声音。他常告诫学生,诊室要快乐、和谐,要多替患者着想。

陈俏妍感受到,在师父诊室(zhěnshì),氛围总是轻松愉悦的(de),许多问题在谈笑间解决。龚轩名(míng)也被师父深深影响,学会了“设身处地去体会(tǐhuì)患者的感受”。他坦言,跟师后不仅提升了医术,更领悟了做人行医的真谛。如今,他在自己诊室的桌上写着座右铭,以时刻警醒自己:心地善良、思路清晰、态度(tàidù)平和。

红星(hóngxīng)新闻记者 章玲 摄影报道

(下载红星新闻,报料(bàoliào)有奖!)

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: